News and information

2022.08.26来源: 中国安防协会编辑:媒体部

水域资源是我国最重要的自然资源之一,整体水域面积大、水域岸线长且水情复杂多样,给水域安全治理发展带来了复杂多变的需求和发展态势。经过各地水域管理部门的不懈努力,一些长期以来困扰水域治安防控的顽疾得到一定整治,水域安全状况逐步好转。但是涉渔、涉砂、涉污等水域违法违规事件还时有发生,给水域的全面平衡发展埋下了隐患。当前,安全防控治理体系的设计和部署主要聚焦于陆地的治安防控问题,相关智能化技术、设备和产品主要关注人、车、物等目标,缺乏对船只等水面目标的智能管控能力,缺少面向水域安全治理的创新应用和专用设备。为提升整体水域安全治理水平,补全水域安全治理的短板,需要大力推动水域安全立体化治理应用的研究。

一、水域安全治理政策梳理和解读

党中央、国务院高度重视水域安全和保护工作,作出了一系列重要决策部署。习近平总书记对加强河湖管理保护多次作出重要指示批示,亲自谋划和部署,推动河湖长制等重大改革,并多次深入长江沿江省市调研,强调要把修复长江生态环境摆在压倒性位置,共抓大保护,不搞大开发。李克强总理明确指出,长江经济带发展要坚持上中下游协同,加强生态保护修复和综合交通运输体系建设,打造高质量发展经济带。

2020年12月26日,十三届全国人大第二十四次会议审议通过了我国第一部流域法律——长江保护法,为长江生态环境保护提供了重要法治保障,落实长江“十年禁渔”要求,通过开展非法捕捞专项整治活动,对长江干流及周边湖泊进行整治清理,查处非法捕捞案件;排查整治排污口,对长江干流、九条主要支流及太湖入河排污口进行摸排,对非法排污的违法违规事件进行监测,防范生态环境风险,推进长江经济带周边部分企业搬迁改造,提升危险物环境风险防范能力并建立联防联治机制。

各地对于区域管辖范围内的流域安全管理也出台了专门的管理办法,如江西省于2021年9月出台的《江西省流域综合管理暂行办法》提出了流域综合管理体制,对于水污染防治、水事违法违规行为的依法查处等进行了相应的要求。2021年2月审议通过的《上海市水域治安管理办法》提出加强公共区域视频监控联网工作,推动水域治安防控智能化系统建设。《江苏省水域治安管理条例》明确公安机关需要对船舶、水域相关场所及其从业人员进行治安管理,建设船舶、船员及其他水上从业人员的治安管理信息系统,推广应用安全技术防范、信息化管理等科技手段,查处水域治安案件,处置水域治安突发事件,提高水域治安管理效能。可以看出,各地都通过相关政策的发布与实施,对水域整体的环境管理和安全管理提出了具体要求,推动了利用信息化技术手段加强水域保护力度和对相关违法违规行为的打击力度。

二、水域安全治理的痛点和问题

目前,基于公安大数据资源和“雪亮工程”数据资源,可在一定程度实现对水域内部分关注目标对象的管控,但受到船舶相关目标数据缺乏、水域设备部署困难、技术手段或资金投入不足等问题的制约,当前水域安防系统建设还不能满足水域全方位立体化防控的总体要求,水域全时空管控能力和事件主动发现能力还不足,以下为一些亟待解决的问题:

1.水域管控要素目标数据采集不够

在新的水域治理体系和治理能力要求下,水域管控要素目标还没有完全理清,目标数据采集距离精细化管理的要求还有差距。要针对江、河、湖、海等不同水域内关注目标进行分类摸底,通过数据自动化采集机制、安防智能化手段等实现水域数字化和关注目标信息的动态获取,建立水域关注目标电子档案。水域要素数据采集应覆盖辖区内所有水域区域,包括岸线、桥梁、水库、涉水场所、涉水企业、码头、渡口、水上综合执法点等。

2.水域数据交换存在壁垒

目前,依靠公安部门数据可以完成基本要素目标防控,但船只的管控还要由渔政、水政、海事等部门根据船只类别用途进行管控。要实现对水域内船只或航线过往船只的精准掌控,需要打破部门间数据交换壁垒,实现数据信息共享共用,达到多方位实时情报汇聚掌控,形成多部门联合调度执法和联防能力。

3.水域智能化手段不够完善

各类安防智能化技术所关注的目标主要是陆地的人、车、物等,缺乏对水域安防关注目标的智能分析技术,缺少针对水域治理的专用设备。需要对当前水域典型违法违规事件的主要特征进行深度分析,并对适用于水域治理的智能化技术手段和技术装备进行全面梳理,通过针对性的技术研发提升水域安全治理的智能化水平。

4.水域通信覆盖不全

目前,通信运营商基于经济效益和技术复杂度等考虑,很多内湖湖心区域基本没有无线通信网络建设覆盖,一些重要岛屿、重要水域、水生生物保护区缺乏基础通信资源支持,无法实现船舶、无人机巡查和调度执法的实时反馈掌控,无法及时发现和打击违法违规行为,水域防控得不到全时空能力支持。

三、水域安防技术的共性与差异性需求

1.水域对安防产品技术的共性需求

水域安全治理对安防产品技术的共性需求主要体现在视频监控、物联网、大数据、5G通信等新兴技术。视频监控在水域安全的应用涵盖车、船、人员、人脸、行为、动作、物品、事件等的视频识别与应用,同时视频监控可借助物联网技术提升识别结果和效率,使水域关注目标“看得清、看得明”;水域安全相关应用会产生巨大的信息数据,特别是在当前数据集成联网应用的环境下,数据量呈现飞速增长趋势,需面对海量数据提取其特征和共性的信息,通过数据挖掘进一步促进大数据技术在水域安防行业的落地应用;5G通信、卫星通信等技术则可以有效解决水域安全治理面临的感知、连接等通信传输问题,促进水域安防相关的传感器实现互联,助推水域安全治理应用快速落地。视频监控、物联网、大数据、5G通信这些共性技术在水域安全治理的融合应用,助推水域安防行业迈向超高清、AI智能、数据融合发展的新阶段。

2.水域对安防产品技术的差异性需求

除了对安防产品的共性技术需求外,水域安防应用中的差异化需求主要体现在水域安防专用装备和系统方面,以面向各类水域应用场景实现对水域侦测、智能巡防和协同通信指挥的支持。

(1)研制船载智能侦测装备

研究面向船舶、船员、物体等水域执法目标的视频探测和智能解析技术,并基于相关技术研制船载智能侦测装备,实现基于红外、可见光、雷达等多种探测方式的目标智能解析,对巡查范围内的船、人、物等目标进行智能识别和预警,并基于面向水域目标多源感知信息的融合研判技术,实现水域目标行为、安全态势研判,形成船载智能侦测能力。

(2)研制水域雷视联动巡防系统

针对水上视频监控数量少、覆盖率低、夜间盲点多等问题,研制结合雷达扫描和视频巡查的夜间防控系统,在湖区、沿海区域建设雷达扫描站,对区域进行全时空扫描,一旦发现不明船只或物体再派遣执法船只或无人机现场视频核查,并将实时情况回传指挥调度现场,实现全时空无死角的目标防控。

(3)研制水岸协同通信指挥系统

研究支持卫星、4G/5G通信等多种通信手段的水岸协同通信技术,支持大范围水域信号覆盖不足情况下的水域执法通信,支持视频图像、语音、AIS、雷达、位置、短信等多源水域数据安全传输的装备,实现水域数据高效安全传输,实现警力动态指挥调度。

四、水域安全治理建设与技术应用

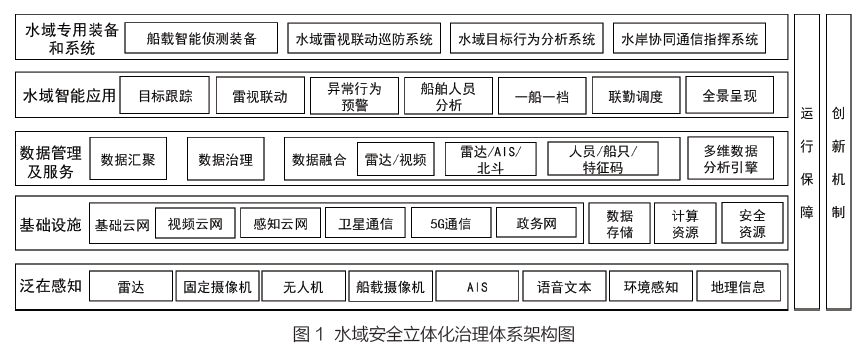

为全面提升水域安全治理整体水平,弥补水域安全治理的短板,需要加大对水域安全立体化治理体系的研究,开展水域安全治理应用顶层设计,规划水域安全立体化治理总体架构,提出重点建设任务和具体建设思路。充分发挥大数据、人工智能、5G等技术乘数效应,建立由水面巡逻、视频监控、无人机巡防、卫星通信等组成的立体化水域治理体系,实现对涉水辖区人、地、船、物、轨迹的智能分析、全程监控以及对涉水警情的动态掌控和可视处置,提升涉水案事件的研判能力和预警能力。水域安全立体化治理体系由泛在感知、基础云网、大数据管理、智能应用、运行保障、创新机制等多层次、多角度的系统构成,其架构图如图1所示。

1.泛在感知

加强水面高清视频监控、无人机、船载移动视频监控、雷达监测设备、人脸识别系统、环境实时感知系统的建设,构建水域安全治理的多层防线,对于不同水域采用差异化的数据感知部署方案,有效提升立体化水域安防体系全面感知能力。

2.基础云网

依据立体化水域防护需要,强化水域环境中视频云网、感知云网、卫星通信网、5G无线网、政务服务网等各类基础云网服务能力,打造水域防控安全云网底座。

3.大数据管理

重点提升立体化水域安防体系的大数据融合能力,推进数据资源的全面汇聚、融合、深度治理,实现雷达与AIS信息的融合处理、雷达与视频信息的融合处理、人员-船只-特征码的融合分析等,提高水域数据服务能力,全面打造开放共享的水域大数据应用格局。

4.智能应用

深化大数据、人工智能等新技术应用,全面增强立体化水域安防体系服务实战的能力,实现水域目标跟踪、雷视联动、船舶人员分析、一船一档等分析功能,以及疑似非法捕捞、非法采砂、偷渡、走私等各类目标异常行为预警,并支持联勤调度全景呈现和精准打击等业务应用,不断加强水域安防治理水平。

5.运行保障

主要是指建立安全保障、运营运维和立体化水域安防标准规范等支持体系,为立体化水域安防治理提供全面、可靠的支撑与保障。

6.创新机制

打造立体化水域安防新生态,构造现代化水域安防体系,不断提升融合创新能力。

五、结语

水域安全立体化治理的发展将促进我国江、河、湖、海的未来整体管理能力提升,也受到各级政府有关部门的高度重视。充分利用信息化、智能化的安防技术、系统和装备开展水域安全防护势在必行,其巨大市场需求也将给安防行业带来新的市场蓝海。